Chris Joseph est né le 10 septembre 1969 à Burnaby en Colombie-Britanique. Costaud, rapide et agile, le défenseur des Thunderbirds de Seattle attira grandement l'attention des recruteurs de la LNH, tellement que les Penguins de Pittsburgh en firent leur choix de première ronde avec la 5e sélection au total en 1987.

Cependant, il ne fut initialement membre des Penguins que pour un très court moment. Il parvint à faire l'équipe dès l'automne 1987 mais au même moment, les Oilers étaient en dispute contractuelle avec leur star en défense Paul Coffey. Ce dernier fit donc la grève en début de saison avant d'être échangé aux Penguins le 24 novembre 1987 lors d'une méga-transaction. En retour de Coffey, Dave Hunter et Wayne Van Dorp, les Oilers obtinrent Dave Hannan, Moe Mantha, Craig Simpson ainsi que le jeune prospect Chris Joseph, qui, on l'espérait, parviendrait peut-être à remplacer Coffey, des attentes on ne peut moins réalistes. Au moins, les Oilers avaient pu soutirer Craig Simpson dans l’équation, un joueur qui rendra de grands services à l'organisation.

Donc Joseph n'avait joué que 17 matchs avec les Penguins avant l'échange, amassant 4 passes. Après 7 autres matchs à Edmonton, il fut décidé de le retourner dans la WHL avec les Thunderbirds. En 1988-89, il partagea la saison entre Edmonton et leur club-école au Cap Breton, jouant 44 matchs dans la LNH. La saison suivante, ce fut le même scénario, mais cette fois-ci seulement 4 matchs avec le grand club et le restant de la saison au Cap Breton, ce qui le disqualifia d'avoir son nom gravé sur la coupe de 1990.

Sa meilleure saison à Edmonton fut celle de 1990-91 où il obtint 22 points en 49 matchs. Cependant, le même manège recommença l'année suivante qu'il passa en majorité dans les mineures. Ensuite, lors de la saison 92-93, il ne joua que 33 matchs, passant le restant de la saison sur la liste des blessés.

Après seulement 10 matchs lors de la saison 93-94, il était désormais rendu 9e défenseur dans l'organigramme des Oilers et il demanda alors d'être échangé. Non seulement il n'avait pas répondu aux attentes justifiant son rang élevé au repêchage, mais on lui reprochait également son manque d'implication physique. Glen Sather exauça son souhait, l'envoyant au Lightning en retour de Bob Beers.

C'est à Tampa Bay qu'on vit finalement éclore un peu le talent offensif de Joseph alors qu'il termina la saison avec 11 buts et 20 passes en 76 matchs. Ce n'était cependant pas assez pour convaincre le Lightning de le garder alors qu'il fut laissé sans protection au repêchage intraligue en janvier 1995 à la reprise des activités suite à la grève.

C'est alors que les Penguins le réclamèrent. Il joua deux saisons complètes à Pittsburgh avant d'être de nouveau laissé sans protection au repêchage intraligue en 1996. Il devint ainsi la propriété des Canucks de Vancouver où il joua l'entièreté de la saison 96-97.

Il signa ensuite comme agent libre avec les Flyers, mais il joua que très peu avec eux, étant blessé, laissé de côté ou relégué dans les mineures. En deux saisons passées dans l'organisation, il ne joua que 17 matchs à Philadelphie.

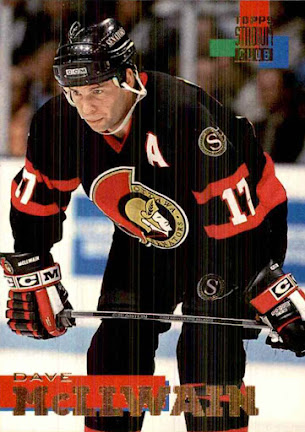

Le va-et-vient reprit donc par la suite. Il signa tout d'abord un contrat avec les Sénateurs, mais il fut de nouveau laissé sans protection au repêchage intraligue. C'est alors que les Canucks le réclamèrent de nouveau. Après 38 matchs lors de ce deuxième séjour à Vancouver, il fut placé au ballotage, encore, et ce sont les Coyotes de Phoenix qui le réclamèrent cette fois-ci.

Le même manège continua de plus belle lors de la saison 2000-01 alors que les Coyotes le placèrent eux aussi au ballotage. Il fut réclamé par les Thrashers avec qui il joua ses 19 derniers matchs dans la LNH.

Il termina ensuite sa carrière en Europe, joua un an en Finlande, 3 ans en Allemagne et une dernière saison en Italie en 2005-06 où il remporta le championnat.

Après sa retraite, il retourna s'établir à Edmonton où il est devenu pompier et a sa propre école de hockey pour les jeunes.

En 510 matchs dans la LNH, sa fiche fut de 39 buts et 112 passes pour 151 points.

Alors qu'il était âgé de 20 ans, son fils Jaxon Joseph fit malheureusement partie des victimes de l'accident d'autobus des Broncos de Humboldt en avril 2018 où 16 personnes perdirent la vie.